FAQ

当事務所に寄せられるよくあるご質問をまとめました。

ご不明な点がございましたら、まずはこちらをご確認ください。

もし解決しない場合は、お気軽にお問い合わせください。

【注意事項】

当ページの回答は、分かりやすく簡易な説明を優先するため、法律通りの言葉を使っていないことがあります。

また、個別事情により回答は異なりますのでご参考までにご確認いただきますようお願いいたします。

社労士オフィスIRODORIについて

-

毎月の契約はどのような内容になりますか?

-

契約は大きく分けて3タイプとなります。

①労務相談のみの顧問契約

②手続き業務の顧問契約(①の業務含みます)

③給与計算の顧問契約(①②の業務含みます)必要に応じて選択してください。

-

連絡手段はどのような方法になりますか?

-

ツールとしては、電話、ファックス、メールはもちろんの事、チャットワーク、ラインワークス、チームス等対応をしております。

-

給与計算はどれくらいの日にちがかかりますか?

-

企業様のご人数により異なりますので一度お問い合わせください。

平均的な日数は4営業日お時間をいただいております。

-

有給管理はしてもらえますか?

-

はい、オプション対応になりますが、対応させていただきます。

-

助成金は申請してもらえますか?

-

種類を限定してお受けしております。キャリアアップ助成金正社員化コースと両立支援助成金です。

キャリアアップ助成金の正社員化コースは多数実績があります。

-

スポット(単発)での依頼は可能ですか?

-

下記についてスポットでの受注をしております。

・就業規則作成

・社会保険、労働保険新規加入

・セミナー講師

労働時間、休日

-

残業代は、1日8時間を超えなければ払わなくてもいいのですか?

-

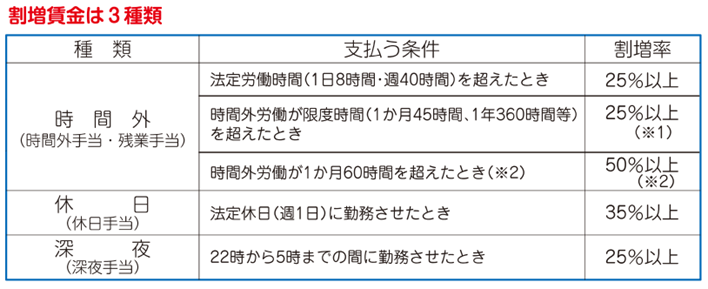

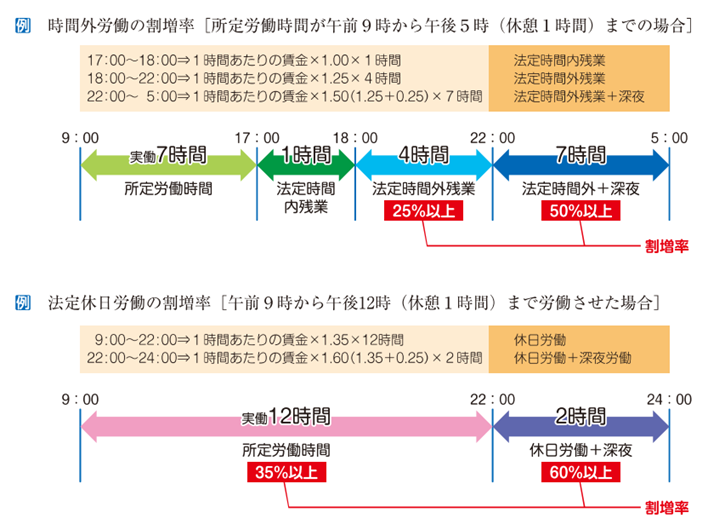

原則、「1日8時間」または「週40時間」を超えた分は、残業となり、割増賃金の対象です。たとえば、1日7時間であっても、週6日働けば42時間になり、2時間分が残業になります。

-

「管理職は残業代を払わなくて良い」と聞きますが、当社の管理職である店長に、残業代は支払わなくて良いでしょうか?

-

「管理職=残業代が不要」と安易に考えるのはリスクがあります。

労働基準法上で残業代の支払いの対象とならないのは、「管理監督者」と呼ばれる一部の人に限られます。肩書きが「店長」や「マネージャー」であっても、実際の働き方や権限によって判断されます。

たとえば、次のような点がポイントになります。

- 経営者と一体的な立場にあるか

- 出退勤の時間にある程度の自由があるか

- 一般社員と比べて十分な待遇(役職手当・年収など)があるか

これらを満たしていない場合、店長であっても「管理監督者」には当たらず、残業代の支払いが必要となるケースが多いです。「管理職だから残業代は不要」と決めつけてしまうと、あとからトラブルになることもありますので、まずは実態をもとに慎重に判断することをおすすめします。

出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf(参照日2025年5月19日)

-

法定休日とは何ですか?

-

労働基準法で定められている「週に1回の休日、もしくは4週に4日の休日」のことを指します。

「法定休日」のみを満たす場合、4週間のうち最後の4日のみが休日であっても法令上は問題ありません。

ただし、そのような運用では1週40時間を超える労働に対して時間外手当が発生する可能性があるほか、労働者の疲労が蓄積するおそれもあります。

総合的に考えると、原則どおり1週間に1回以上の休日を与えることをおすすめいたします。

-

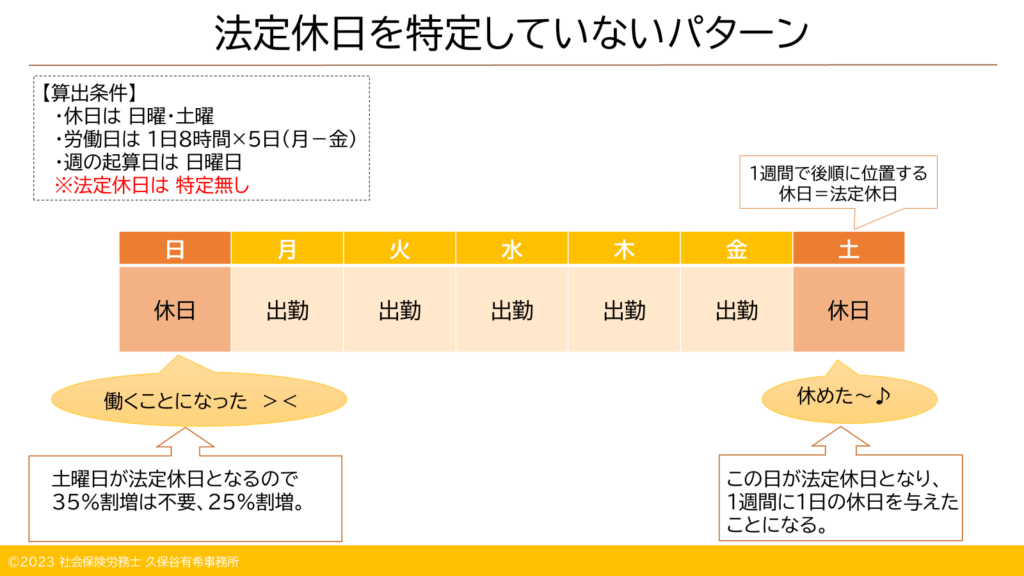

土日休みの会社の場合、どちらが法定休日ですか?

-

法定休日の曜日を事前に特定する義務はありません。法定休日の曜日をあらかじめ決めている場合はその曜日が法定休日となります。(曜日を特定している場合では、日曜日を法定休日としている会社が多いかと思います。例えば「日曜日を法定休日」と就業規則等で定めていれば、日曜日が法定休日、土曜日は法定外休日となります。)

法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土※)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合は、後順に位置する土曜日の労働が法定休日労働となります。

※本例では日曜日を週の起算日としておりますが、週の起算日を自由に、会社であらかじめ決めておくことができます。もし、週の起算日を特に決めていない場合は、行政解釈で、日曜日が起算日となります。

-

法定休日に働いた場合、割増賃金はいくらですか?

-

法定休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

なお、法定外休日に働いた場合は、1日8時間・週40時間を超えない限り割増の対象にはなりません。

-

「代休」と「振替休日」は何が違うのですか?

-

大きな違いは、「休日に働かせることを事前に決めていたかどうか」です。

• 振替休日:あらかじめ他の日に休ませることを決めて、その代わりに休日に働かせた場合。

• 代休:休日に労働させた後に、代わりの休みを与えるもの。代休を与える義務はありません。

出典:厚生労働省 群馬労働局『休日の振替・代休・休日労働に関する資料』

https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002035208.pdf(2024年11月25日)

-

代休を取らせれば、割増賃金を払わなくてもいいですか?

-

いいえ、代休を与えても割増賃金の支払い義務は残ります。

休日に働いた事実がある以上、割増賃金(特に法定休日の場合は3割5分以上)は必要です。

-

振替休日を正しく運用するには、どのようなことが必要ですか?

-

事前に振替日を特定すること

• 就業規則などに規定していること

• 振替先の休日が法定の条件を満たしていること(例:1週間に1回の休日が確保されている など)

• 割増が発生した場合の賃金計算が適切にできているか

等

36協定

-

36協定は締結しなければいけませんか?

-

残業をさせない場合は必要ありませんが、残業をさせる場合は必要です。

36協定を会社と従業員の過半数代表とで締結し、労働基準監督署に届出をすることが必要です。

届出をしていない場合、労働基準監督署から指導の対象となったり、罰則が適用されることもあります。

協定する内容で、一番重要な部分は残業時間数を何時間と設定するか?という事です。

残業(原則、1日8時間、1週40時間を超える部分)の時間数について協定書内で定める必要があります。

-

36協定の「過半数代表者」は会社が指名してもいいですか?

-

過半数代表者は会社が指名してはいけません。事業場ごとの労働者の過半数を代表する者を、民主的な方法で選ぶ必要があります。例えば、投票や推薦、などがあげられるかと思います。もしも過半数代表者が適切に選出されていない場合は36協定自体が無効になることがありますので注意が必要です。

-

当社の所定労働時間は7時間で週5日労働です。残業は多くて毎日1時間です。休日に出勤することはありません。36協定は必要ですか?

-

必要ありません。36協定は、会社で設定した所定労働時間を超える時間ではなく、法定労働時間(原則、1日8時間、1週40時間)を超える部分について協定するものだからです。御社の場合7時間が所定労働時間で、1時間残業(「法内残業」と言ったりします)しても法定労働時間の8時間以内におさまりますので、36協定は不要、という事になります。ただ、もしもの事態に備えて協定しておく方が無難かとは思います。

-

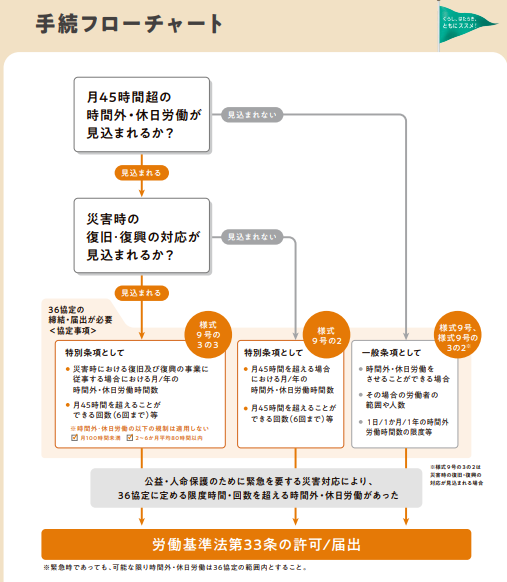

当社は建設業ですが、36協定の書式をどれを使えば良いか分かりません。

-

下記厚労省のリーフレットの抜粋を参考にしてください。

下記フローチャートで様式番号を確認し、労働局のHPからその様式番号を選んでください。(全国共通)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

出典:厚生労働省『建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

https://www.mhlw.go.jp/content/001335074.pdf(参照日2025年5月19日)

年次有給休暇

-

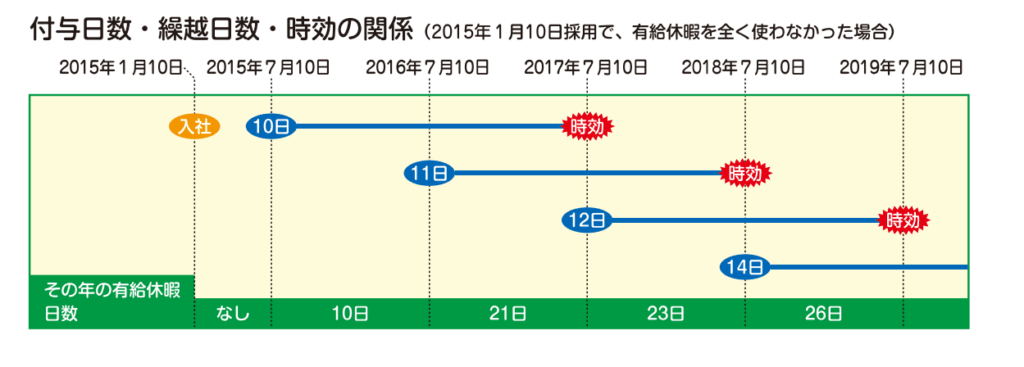

有給の付与日数と付与するタイミングが分かりません。いつ、何日付与すればよいでしょうか。

-

有給の付与日数と付与するタイミングは法律で決まっています。例えば、週所定労働日数が5日の労働者が入社から半年経てば(出勤率8割以上だったとする)、10日の年次有給休暇が付与されます。詳細は下記URLをご確認ください。

出典:厚生労働省「労働基準法第36条に基づく時間外・休日労働に関する協定届の様式について」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf(参照日2025年5月23日)

-

有給休暇は「本人が希望した日」に必ず与えないといけないのでしょうか?

-

原則として、従業員が請求した時季に与える「時季指定権」があります。

ただし、業務に著しい支障がある場合は、会社側が取得時季を変更する「時季変更権」を行使することができますが、「人手が足りないから」などの曖昧な理由では時季変更権の行使は難しいため、慎重な判断が必要です。

-

退職日までに使い切れない有給があるようで、買取を求められました。買い取らなければなりませんか?

-

買い取る義務はありません。しかしながらこの場合、買い取って(あげて)も問題はありません。有給の買い取りは原則してはいけませんが、法を上回る部分(時効で切れてしまった有給、退職時に使い切れなかった有給等)についてはその限りではありません。

-

有給休暇の管理はどのようにすればよいのでしょうか?

-

2019年の法改正により、年5日の取得義務対象者には、時季、日数及び付与日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、当該年休を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。

出展元:山口労働局(参照日2025年5月24日)

https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchiroudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/nennkyuukannribo_01.html

-

企業が従業員に有給休暇を必ず取得させなければならない制度があると聞きました。どのような制度でしょうか?

-

2019年4月から、 全ての企業において、【年10日以上】の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、取得させることが義務付けられました。

下記リーフレットに詳細が記載されています。参考にしてみてください。

出典元:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf(参照日2025年5月24日)

-

有給の取得が進みません。会社が取得日を指定してもよいでしょうか?

-

はい。「計画付与制度」というものがあります。有給休暇のうち、5日を超える分については、労使協定を結べば、会社が指定した日に休暇を割り振ることができる制度のことをいいます。

例:有給が11日付与される従業員であれば、6日を計画付与、残り5日は本人の自由に取得できる日、という事になります。実務としては5日以内を計画付与の対象としている事業所が多いかとは思いますが詳細は労使協定で定めることになります。出典元:兵庫労働局『年次有給休暇の計画的付与制度とは』(参照日2025年5月24日)

https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/library/hyogo-roudoukyoku/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/nenkyu.pdf

-

付与した有給に期限はありますか?

-

有給は与えた日から2年で時効になります。

出典元:東京労働局「しっかりマスター労働基準法有給休暇編(参照日2025年5月24日)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

-

有給の付与日が従業員毎にバラバラで管理がしにくく困っています。管理を楽にする方法はありませんか?

-

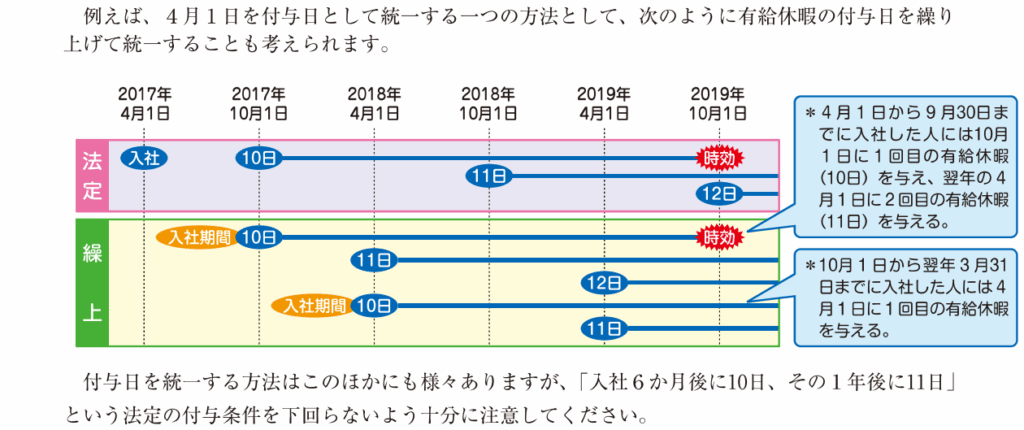

おっしゃる通り、入社から6か月経過した日が付与日となりますので、従業員さん毎に入社日が異なれば、管理は煩雑になります。そこで、付与日を統一する方法を採れば管理はしやすくなります。

ただし、有給休暇の付与を法律で決められた日を遅らせることはできませんので、付与日を統一する際は「法律より早めに与える」形になります。つまり、会社側が不利になる方向でしか調整できない仕組みとなっています。

また、入社日によって従業員ごとに有利・不利が生じるので制度の仕組みを承知した上での運用が必要となります。

出典元:東京労働局「しっかりマスター労働基準法有給休暇編(参照日2025年5月24日)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

-

休日の日に有給を取りたいと言われました。休日の日に有給はとれるのでしょうか?

-

もともと会社が休日と定めている日(所定休日)には、有給休暇を取得することはできません。

なぜなら、有給休暇は労働義務のある日(休日や休暇等以外)を休むための制度」だからです。

-

途中で雇用形態が変わった場合(例:パート→正社員)、有給休暇はどうなりますか?

-

一度付与されている有給休暇はそのまま継続します。そして、有給休暇の付与日にどのような雇用形態か?で付与日数が決定します。

【R6.4.1】 パート入社

└ 勤務形態:週3日・1日5時間【R6.10.1】 有休5日付与

└ 入社から6か月(比例付与)【R7.4.1】 正社員へ変更

└ R6.10.1で付与された有給をそのまま引き継ぐ。正社員になったことで、この段階で有給の日数を増やす必要はない。

ただし有給の金額は正社員の時の金額を支払う。【R7.10.1】 有休11日付与

└ 入社1年半上記例の前提として、出勤率の要件を満たしており、給与は「通常の賃金を支払う」場合とします。

-

育児休業や介護休業を取得していた期間は、有給休暇はどうなりますか?

-

育児休業中、介護休業中に有給休暇の付与日が到来した場合、出勤率の算定については、育児休業、介護休業については出勤したものとみなして、出勤率が8割あれば、育児休業、介護休業中であっても有給休暇を付与する必要があります。(ただし、休業中に有給休暇の消化はできません。)

-

従業員から半休(有給休暇を2分割)を取りたい、と言われました。応じなければなりませんか?

-

応じる義務はありません。年次有給休暇は原則1日単位で取得するものです。あくまでも会社が認めた場合に、従業員は半休の取得が可能となります。ただ、年次有給休暇の取得促進の観点から考えれば、半休制度を取り入れるのも良いかもしれませんね。

出典元:厚生労働省労働基準局長 基発第0529001号、平成21年5月29日

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/tp1216-1j.pdf

-

時間単位で有給休暇を取得することはできますか?

-

労使協定を締結することで年に5日を限度として導入することが可能です。また、就業規則を作成している場合は、就業規則にも記載する必要があります。

労使協定に記載する内容は下記4点です。

①時間単位年休の対象労働者の範囲

②時間単位年休の日数

③時間単位年休1日の時間数

④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

注意点としては、時間単位年休は、取得義務5日間の5日にカウントすることができません。

出典元:厚生労働省(参照日2025年6月24日)

https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf※時間単位年休については2025年現在改正が検討されているので今後注目が必要です。

-

会社が有給の取得理由を聞くのは問題ありませんか?

-

「時季変更権」を行使する場合で、最小限にするべきだと思います。

従業員は原則、希望する時季に、休暇の理由を問わず取得することができます。(時季指定権)

しかしながら、会社からするとそれでは困ることもあります。

従業員の「時季指定権」に対し、会社には「時季変更権」があります。この「時季変更権」というのは「事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」とされています。

時季変更権を行使するにあたり、理由によっては有給休暇を認め、理由によっては認めない、という状況であれば、理由を尋ねることが直ちに違法になることはないと思われます。

会社が有給休暇の理由をしつこく聞いたり、答えない場合は有給休暇を認めない等の対応をし、従業員が有給休暇を使いにくい状況を作ることは望ましくないので理由を聞く場合は慎重に対応した方が良いかと思います。

-

出勤日当日の朝(始業時刻前)に有給を使いたいと申し出がありました。認めなければなりませんか?

-

認める義務はありません。原則、使用者は従業員から請求された日に年次有給休暇を与える必要がありますが、前述の通り使用者には時季変更権が認められています。使用者が時季変更権を行使するには、時間的な余裕が必要であるため、原則、従業員が年次有給休暇を請求する際は事前に申請することが必要であるとされています。

「事前」とはいつか?ということになりますが、労働日は暦日で考えるので、原則0時~24時間となります。その為、出勤日当日の朝(始業時刻前)は、「事前」とはならず認める義務はない、となります。ただ、実務上は就業規則などで、「会社が必要と認めた場合は特別に事後の申請を認めることがある」などとし、急病の時等には認めるようにしている会社さんが少なくはないかと思います。

労務管理等

-

「労使協定」という言葉をよく聞きますが、「労使協定」とはなんですか?

-

労使協定とは、会社(使用者)と従業員の過半数を代表する者(従業員の過半数が加入している労働組合があれば労働組合)と話し合って取り決めを行い、書面で結ぶ約束ごとです。

労使協定の目的は、労働状況を改善する場合や、労働基準法の枠内だけでは、法令を守 れないような働き方を、労働者と使用者の双方同意の上で、一部法令の適用除外すること を目的としています。代表的な労使協定の例

● 36(サブロク)協定

時間外労働や休日出勤をさせるために必要な協定です。

法律では、原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせることはできませんが、36協定を結び、労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働が可能になります。例:月に20時間までの残業、年6回までの休日出勤を可能とする協定 など

● 年次有給休暇の計画的付与に関する協定有給休暇の一部を、会社が計画的に付与するための協定

従業員がスムーズに有給を取得できるよう、あらかじめ会社側が「この日に取得してもらう」と計画を立てて実施する場合に必要です。例:夏季や年末年始に年5日のうち3日を計画的に取得してもらう など

● 1年単位の変形労働時間制に関する協定

繁忙期と閑散期にあわせて、労働時間にメリハリをつける制度です。

1年を通して平均すれば週40時間以内になるように労働時間を調整する仕組みで、これを導入するには労使協定の締結が必要です。例:繁忙期は1日10時間勤務、閑散期は1日6時間勤務とする など協定書は、実態に合った内容でなければ意味がなく、形式だけで済ませているとトラブルのもとになることもあります。

出典元:「労使協定とは 奈良労働局監督課」(参照日2025年6月11日)

https://jsite.mhlw.go.jp/nara-roudoukyoku/content/contents/002105047.pdf

給与計算

-

従業員の給与を決めるにあたり、何か注意しなければならない点はありますか?

-

まずは時給相当額が最低賃金以上になるように設定をする必要があります。

令和7年6月時点兵庫県の最低賃金は1,052円です。(毎年10月に改定)時給であれば分かりやすいですが、月給の場合は、次のように計算をする必要があります。

月給計算例

例:1か月の平均所定労働時間(※)が170時間

1,052円×170時間=178,840円

178,840円以上を月給とする必要があります。

上記の月給に含んではいけない賃金としては精皆勤手当、通勤手当及び家族手当等があります。

(※)1か月の平均所定労働時間は下記の様に計算します

例;1年間の休日が110日、1日の所定労働時間が8時間

(365日-110日)×8時間÷12か月

出典元:厚生労働省(参照日2025年6月26日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html

-

残業代の計算はどのような計算式ですか?

-

1日8時間、1週40時間が法定労働時間の場合、それを超えた部分は25%以上の割増率にて支払う必要があります。

下記表に記載の水色の矢印部分の「法定時間外残業」です。例えば時給1,100円の人の残業時間は1時間あたりの計算式は1,100円×1.25×1時間=1,375円となります。

月給180,000円で、1か月の平均所定労働時間が170時間の場合は、180,000÷170時間×1.25≒1,324円となります。

一方、事業所によっては1日の所定労働時間が8時間未満の事業所もあります。

例えば1日7時間の所定労働時間の場合、7時間を超えて8時間以内の部分については、「残業」にはなりますが、割増率を加算する義務はありません。下記表に記載の緑色の矢印部分の「法定時間内残業」です。上記例の時給で言えば、1,100円が残業単価となります。

月給の場合は、180,000÷170時間≒1,059となります。

出典元:東京労働局(参照日2025年6月26日)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf

-

割増賃金の基礎とする給与は何を含む必要があり、何を除外してよいのでしょうか?

-

割増賃金の基礎から除外してよい賃金は下記の通りです。

① 家族手当

② 通勤手当

③ 別居手当

④ 子女教育手当

⑤ 住宅手当

⑥ 臨時に支払われた賃金

⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金これらに該当しない賃金は全て参入しなければなりません。

上記に該当すれば割増賃金の基礎から除外できるとし、例えば実際には家族手当ではないのに「家族手当」として支払うような場合(例えば、家族の要件関係なく従業員全員に「家族手当」を支払っている、等)は割増賃金の基礎からは除外でません。法律の特徴として、形式だけの問題でなく実態はどうなのか?ということが常に問われます。

割増賃金の基礎に入れるべき手当を参入せずに計算していると、割増賃金の支払いが足りない、として労働基準監督署の調査で指摘を受けることになります。遡って支払いが必要となることがありますので注意が必要です。

出典元:福岡労働局(参照日2025年6月26日)

https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/library/fukuoka-roudoukyoku/44pamphlet/kijun/kijun_014.pdf

-

従業員が欠勤しました。どのように欠勤控除を計算するのでしょうか?

-

欠勤控除の計算式については法律上の決まりはありません。

一般的には1年間の平均所定労働日数を使って計算する事業所が多いような気がします。例:1年間の休日が110日、月給180,000円、欠勤2日

・1年間の平均所定労働日数…(365日-110日)÷12か月=21.25日

・欠勤分の計算式…180,000円÷21.25日×2日≒16,941円

・支払い金額…180,000円-16,941円=163,059円

1年間の平均所定労働日数を採用しない場合、その月の実際の所定労働日数(働くべき日数)や、歴日数(例、31日、30日等)を採用している場合もあります。いずれもどの方法で欠勤控除をしているかについて就業規則に記載しておく必要があります。

1年間の平均所定労働日数を採用している事業所が多い理由としては、欠勤1日の単価がどの月であっても変わらないので、月によって不平等が生じないからです。と、割増賃金の支払いが足りない、として労働基準監督署の調査で指摘を受けることになります。遡って支払いが必要となることがありますので注意が必要です。

お問い合わせ

CONTACT